こんにちは ユウジです。

平成の時代が終わるカウントダウンのなか、令和への期待と不安、平成の時代を振り返って自分がどうであったかなどを考えている今日この頃です。皆さんも多分そうでしょう?

平成から令和へ移りゆく今のこのタイミングでも、休むことなく日に日に新しいこと、新しいものが生まれています。

そんな時代の変化のただなかに生きる私たちですが、同じくらいのレベルで変化していた時代が30年弱前もありました。所謂バブル景気です。昭和から平成への時代の移り変わりも大きな変化であったと思いますが、それ以上にバブル崩壊を境にして日本が大きく変わったのではないかと思います。(※ 私はその時代に生まれていませんので、これまで見てきた文章と映像そしてその時代を生きていた人の話からの推測です。私にとっては鮮明度は違えど、平安時代も第二次世界大戦も平成バブルも全て同じ歴史の知識のなかのことです。)

[itemlink post_id="1990"]

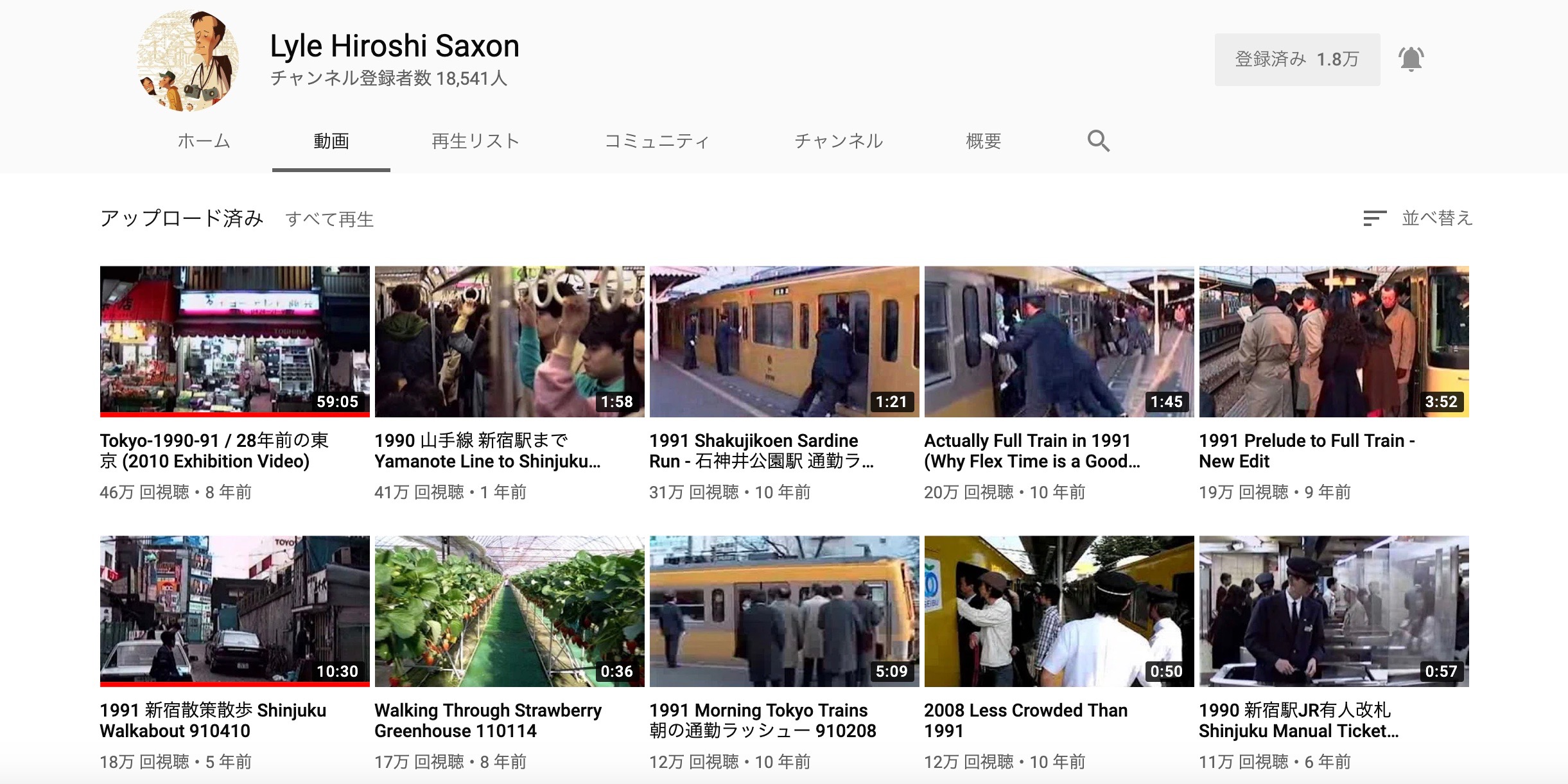

今回は、そんな平成初期の時代の映像を公開されているチャンネルがあるので皆様にシェアします。Lyle (Hiroshi) Saxon さんのチャンネルです。

Lyle (Hiroshi) Saxon さんは、1984年(昭和59年)に日本に来日され、以来ずっと日本で暮らしているそうです。少し前にチャンネルを見たときに出身の国に関して話されている動画があったような気がしますが、見つけられず何処の国から来られたのかは不明です。(話している動画があった気がするけれど、思い違いだったのかな?)

1984年当時は24歳で、日本製の機械が好き、日本料理が好き、日本は不思議で面白そうな国、一般的にもっと知りたいと思って来たとこの動画で語っています。一番冒険しやすい時期だったと当時を振り返られています。

1990年から93年にかけて東京を中心に撮影された多くの動画が公開されています。

駅や鉄道、街、人の行動などを中心に当時の何気ない日常が記録されています。映像のなかには、その時代を生きた人にとってはノスタルジー、そうではない私のような若い世代にとっては新しい発見が多く詰まっています。

これは、1991年に新宿の様子を撮影された動画です。

このサムネイル画像は、当時の新宿駅東南口周辺の様子です。東南口周辺は、新宿のなかで多分最も開発が遅れた区域だったのではないかと思います。当時のルミネ前はこういう風景だったようです。今とは全然違いますね。

重複する部分もありますが、こちらの動画もオススメです。

いずれも新宿駅周辺を歩いて周るという内容です。「新宿は故郷みたい」と語っている程、彼は新宿のことが好きなようです。

新宿は良い街ですよね。( ◠ ◡ ◠ ) 私にとって新宿は散歩して楽しい街で、数えきれないくらい来ていても飽きません。

[itemlink post_id="1988"]

これは、1990年,91年の東京の日常をまとめた動画です。2010年に銀座で開かれた展示会で使用した作品だそうです。他にも動画は色々ありますが、ここでは割愛します。

2013年まで私は東京に住んでいて、何もかもが当たり前のもので特に何も思わなかったのですが、その後東京を離れてからは、何も思わなかったものが特別なものだったのだと思うようになりました。年に数回東京に訪れるのですが、来るたびに「やっぱり東京は特別だ」と思います。その特別とは何なのか? この辺が曖昧ですが、きっと飽きないということなのでしょう。

「東京は飽きないよね〜」という人の多くが言っていることをLyleさんも言っています。

「東京はいつまでも新しくなりながらの街 」要するに東京はいつも何処かで工事をしていて変化しているということです。来るたびに何かが変化していて見切れないからこそ毎度新たな発見があって面白いのかもしれません。

”当たり前だった”ということで、自分自身なかなか明確にはなりにくいのですが...(;´∀`) きっと東京から離れたことのない方は、もっと分からないのではないかと思います。

Lyleさんは、バブルの頃だけではなくこれまで継続して映像を記録し続けているようです。現在の日常の様子の動画も上がっています。ただ、バブルの頃のような伸び伸びとしたスタイルはあまりありません。まあ、時代の変化で仕方ないのでしょう。

それでも撮り続けていることに大きな資料的価値があると思います。

自国であっても時を超えることによって、自文化から異文化へ変わります。私のような若い世代にとっては異文化への誘いとして過去の映像一つひとつのコマが大変魅力的に見えます。海外旅行で異文化を全身で浴びるのと同様に、過去からも異文化を浴びることが出来ます。YouTubeを通したタイムトラベルも海外旅行と同じくらいの魅力があります。

皆さんもぜひこういう異文化体験をしてみて下さい。何か気づきが出てくるはずです。