こんにちは、ユウジです。

この数年、クルマ業界はどんどん電動化へシフトしてきていますね。

この流れに対して渋り気味だったトヨタですが、昨年ついに本格的な完全電気自動車の第一弾「bZ4X」を出してきました。日本での発売開始が2022年5月12日でしたので、まだ日は浅いです。

そんな期待の新型電気自動車「bZ4X」が、トヨタのカーシェアサービス"TOYOTA SHARE"で早くも取り扱いを開始されましたので、借りて運転してみました。

本記事ではトヨタの新世代のクルマがどんなものだったのか紹介していきます。

まず読み方は、"ビーズィーフォーエックス"と読みます。

Gの発音に聞こえないように意識しながら読みましょう。

目次

目次

bZ4Xのサイズ

まずはサイズを見ていきましょう。

全幅: 1,860mm

全高: 1,650mm

ホイールベース: 2,850mm

最低地上高: 180mm

最小回転半径: 5.6m

トヨタの車種では、ハリアーに近いサイズです。

全幅: 1,855mm

全高: 1,660mm

ホイールベース: 2,690mm

最低地上高: 195mm

最小回転半径: 5.7m

全長がハリアーより50mm短いのは、ガソリンエンジンとバッテリー&モーターの違いによるものかな?と思います。これまで他にもいくつか電気自動車を見てきましたが、ガソリン車よりも電気自動車の方が、全長は短くなりがちです。バッテリー&モーターは、エンジンに比べると省スペースなのでしょう。

全幅はハリアーよりも少し広めです。

日本国内の多くの立体駐車場は全幅1,850mmまでなので、停められない場合が多いでしょう。

立駐には停められなくても、このくらいの幅広だと顔の存在感が出て個人的には良いと思います。

暗峠などの酷道や市街地の狭路の走行は厳しいと思います。

ホイールベースがハリアーよりも160mm長いのは、嬉しいポイントです。

これは長い方が安定感と乗り心地が良くなります。どのメーカーも極力長めに造ろうと設計レイアウトなど工夫しています。

バッテリー&モーターは、エンジンのようなスペースの制約が少ないので、前輪をガソリン車よりも前に配置できたのかなと思います。後述しますが、前輪を前に出せたことによってペダル配置の面でもプラスにつながっています。

最低地上高はミドルSUVとしては少し低めですが、この低さで低重心による安定性を実現しています。

BEV(バッテリーEV, 完全電気自動車)は、床下(シャーシ)にバッテリーを敷き詰めた構造をしています。重たいバッテリーを一番下に置いていることで、どの電気自動車も構造的に低重心です。

バッテリーが一体化している

最小回転半径(小回り)に関しては、このサイズのクルマの標準的な感じです。

良くもなく悪くもなく、この部分にはあまり感想はありません。

内外装レビュー

写真を交えて紹介していきます。

当日の天候があまり優れなかった為、一部写真はグランフロント大阪での展示会の際に撮影したものをお見せします。

外装

前、斜め前からの印象

とあるスーパーの屋上駐車場で撮影しましたが、存在感と迫力が良い感じです。

近くのクルマのドライバーから一目置かれるスタイリングでした。

私が買い物をしている間に、何人かは前まで見にきていたのではないかと思います。

駐車する際に、このクルマに興味ある人が数人いたように感じました。車内で休憩している日産キャラバンのドライバーさんは、気になっている様子でした。

フェンダー、ヘッドライト下、フロントバンパーなどは合成樹脂になっています。

合成樹脂をぶつけても交換が安価で済むというメリットがありますが、個人的には無い方が好きです。または別の素材の方が良いです。ただし、いかにもアウトドア系の見た目のクルマならある方が、アクセントになって逆に良いです。

横からの印象

キャラクターラインがシャープで引き締まった印象です。

前席も後席もドアが大きく乗り降りがしやすい設計です。フェンダー(タイヤ周り)の合成樹脂が、デザインが冗長的になるのを抑えていて良い感じです。

ルーフスポイラーとドルフィンアンテナが後ろ寄りにあり、空力を考慮されています。

後ろの印象

ハリアーとプリウスを足して割ったような見た目です。後ろも存在感があります。

テールランプは一文字型で、ウインカーは視認性の良い位置にあります。

全体的な質感はとても高いと思います。

トランクスポイラーも搭載しています。

空力を考慮したモノですが、引き締まった印象を向上させるデザインとして良いですね。

充電口はフロントフェンダーに配置

bZ4Xの充電口はフロントフェンダーに左右2箇所あります。

左(助手席側)が急速充電、右(運転席側)が普通充電です。日本車として競合の日産アリアと同じ位置です。

日産リーフやホンダeが正面中央からですので、そのスタイルが日本車の標準になるのかなと思っていましたが、どうやら違うようです。充電中も顔が変わらないので個人的には正面よりも良いと思います。

ただ、私はガソリン車の給油口のように後方にある方が好きです。

日本車のEVの多くは充電口が前側にありますが、これは充電器を置く駐車スペースによっては前向き駐車をしなければならなくなります。個人的にはバックで入れる方が好きですので...。

最近発売された軽自動車のEV「日産サクラ」と「三菱ekクロスEV」は、充電口がガソリン車の給油口と全く同じ位置なので、あれはガソリン車からの移行を考えると理想的です。ユーザーにとってエネルギー源を補給するという意味で、給油も充電も同じなので、ガソリン車と違いを出す必要性は全く感じません。

テスラ、メルセデスベンツEQシリーズ、ヒョンデIONIQ5 ...etc

輸入車は後方から充電が主流です。

日本車でも後方配置があるので、日本のJIS規格とかで定められているわけではないと思います。

ボンネット内は結構密集

ボンネットを開けてみました。

電気自動車なので、ガソリン車ではエンジンがある所にバッテリーがあります。もちろんシステム起動してもエンジンアイドリング中のような音はせず、無音です。

ガソリン車と変わらないくらいに、機器で密集しています。

電気自動車なのでもっとスッキリしていると思いきや、機械感むき出しです。

テスラなど(私はテスラでしか見たことがありませんが...)はラゲッジスペースになっていて(ボストンバッグが置けるくらいのスペース)、機械類を全く見せないようになっていますが、bZ4Xはその真逆です。これまでのクルマと大して変わりなく、新鮮味がありません。

スペースにゆとりのあるSUVでこれだけ機械類に支配されています。

セダンのテスラ・モデル3はあまり余裕がなさそうに見えますが、それでも機械類を完全に隠してラゲッジスペースにしてしまっているくらいですから、あれは一体どういう構造なのでしょう...。テスラがあまりにも驚異的すぎる。。。

タイヤ

タイヤも存在感があります。

標準は18インチらしいですが、オプションの20インチを履いていました。235/50R20です。

青色の大きなブレーキキャリパーが入っています。ブレーキも安心ですね。

内装

インパネ・ダッシュボードまわり

中央にある12.3インチのディスプレイオーディオ/カーナビが、近年のクルマらしさを出しています。

ディスプレイオーディオとコンソールボックスは、一体的につながっています。指紋が目立つので、ピアノブラック以外で高級感を出して欲しかったと個人的に思います。

シフトはノブ式です。リングを押すとギアがニュートラルに入ります。押しながら左にひねるとリバース、右にひねるとドライブに入ります。パーキングは"PUSH N"という表記の上にあるPのボタンを押します。

メーター類は、ハンドル根本からさらに両手を伸ばしたような形状をしています。

この形状は色々な評価を見てみると、賛否が分かれています。

個人的にはテスラのモデル3とモデルYみたいに、取っぱらってスッキリさせると良かったかもと思います。ヘッドアップディスプレイに表示させるようにすると、より先進的になったと思います。

写真ではあまり分からないかもしれませんが、実際に持ってみるとハンドルは小振りです。

色々なボタンが付いているのと、広角レンズで撮影している影響で、大きく見えるかもしれませんが、ミニバン(ノアやアルファード)などと比較すると小さいです。

腰回りも動くリクライニング(運転席のみ)

リクライニングは運転席と助手席が電動式です。ボタン操作でシートポジションを調整できます。

また、運転席は腰回りも動くようになっています。

最も後席寄りにある丸いボタンで、腰回りのサポートを調整できます。

比較的華奢な身体の私にとって、この機能は非常に良いです。

長時間の運転でも腰痛が出にくいと思います。

後部座席が広い

165cmの私が座った時の足元の空間です。

運転席がだいぶ後ろの方まで来ている状態で、このゆとりがあります。

電気自動車なので後席中央のフロアは殆ど盛り上がっていません。

5人乗りでも後席中央の人は辛くはありませんし、左右の移動もしやすくて良いですね。

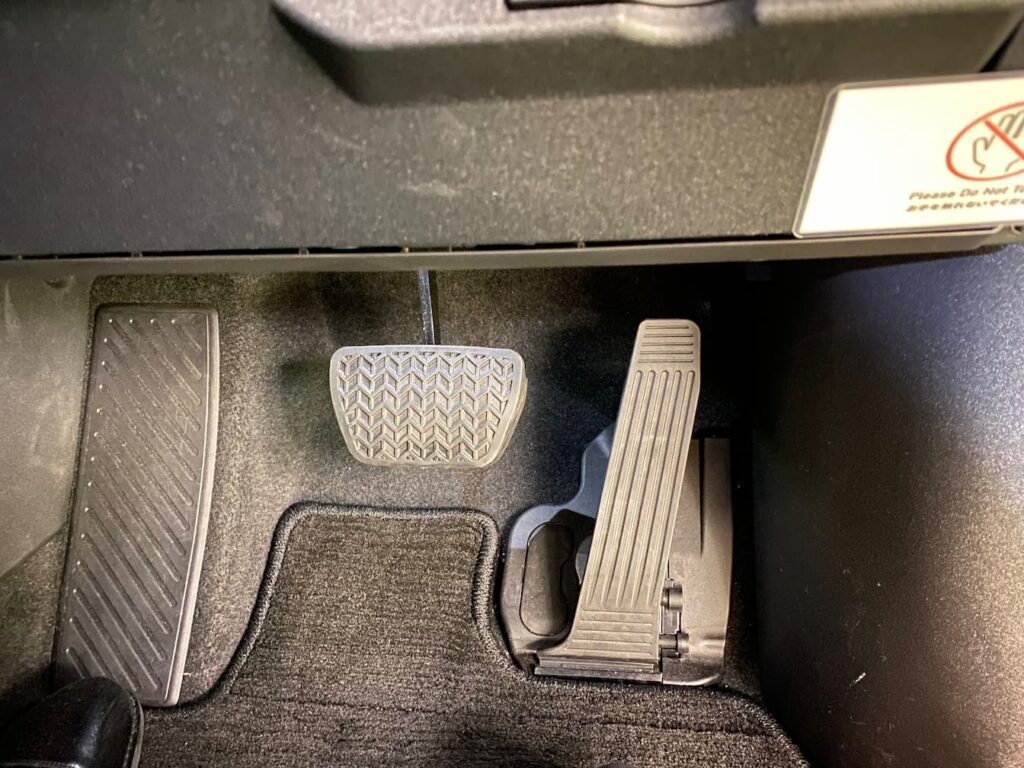

オルガン式ペダルを採用

アクセルペダルはオルガン式を採用しています。

マツダを除いて日本メーカーでは積極的に採用されていないオルガン式ペダルですが、bZ4Xには採用されています。

オルガン式の良いところは、踏み込み量が増えてもペダル全体が奥にズレていかないことです。かかとを軸にそのまま押し込むだけですので、操作がしやすく繊細なコントロールが可能になります。疲れにくいのも特長です。

「駆けぬける歓び」のBMWや「走る歓び」のマツダは、オルガン式を標準採用していますので、両社のクルマに普段乗られている方にも運転しやすいと思えるクルマかと思います。

トヨタやレクサスの車には「一見オルガン式に見えても実は吊り下げ式」という、なんちゃってタイプがありますので、そこもチェックしましたが、正真正銘オルガン式でした。

充電はUSB-Cを推進! しかし、通信はタイプA ...。

スマホ、モバイルバッテリー、カメラ、ハンディ扇風機 ...etc

今やUSBで充電/給電する機器であふれていますね。

今はもうアクセサリーソケットよりもUSBポートがクルマにあった方が嬉しいですよね。

bZ4Xには充電できるUSBポートがあります。(一応アクセサリーソケットも一つだけ残っています。)

前席中央のコンソールボックス下の方に2ポート、後席のエアコン吹き出し口上に左右2ポートあります。

すべてUSB-C(以下:タイプC)です。

今はタイプC(上下気にせず挿せる楕円型の形状)がだいぶ普及してきたので、これからを担う電気自動車としては、タイプCを標準にして正解だと個人的に思います。

しかし、このクルマは残念なことに...

通信に関しては、従来型のUSB-A(以下:タイプA)ポートしか対応していません。

コンソールボックス上部のシフトノブ手前をパカっと開くと、置くだけ充電のQiが搭載されています。

無線充電Qiに対応したスマートフォンなら、置くだけで充電できます。

iPhoneならX以降で対応しています。

その奥側にタイプAポートがあります。

このポートだけが充電の他に通信もできるようになっています。

通信対応ということで、「Apple CarPlay」や「Android Auto」などでカーナビをスマホと連携させる機能が使えます。

個人的には、ここもタイプCポートにして欲しかった...。

タイプCを充電限定にしたのは、個人的に非常にナンセンスに感じます。

最近の欧州車とかテスラは、タイプCで通信できて当然です。

100Vコンセントも搭載! ドライヤーも使える

トランク/ラゲッジスペースの右側(運転席側)には、AC100Vのコンセントがあります。

最大1500W対応ですので、ドライヤーや電子レンジなどのW数の大きい家電を使うこともできます。

コンセント下のスイッチを押すことで、電源供給されます。ランプでON/OFFが分かります。

家庭用コンセントがあると、バーベキューなどのアウトドアに便利ですし、災害時にも役立ちそうです。

広いラゲッジスペース

ラゲッジスペースは非常に大きいです。

コストコやイケアで大きめのモノを買ったり、爆買いをしても大丈夫です。BBQなどアウトドアにもこの広さがあれば対応できそうですね。

手前をめくると、充電キット等があります。これはどちらかというと緊急時に使うモノです。

EV専用の充電器がないけれど、100Vの家庭用コンセントはあるという時に使います。

後席を倒すと車中泊も余裕でできる広さになります。

フルフラットにはなりませんが、何かしら敷いて埋めれば問題ないでしょう。

走行フィーリング

さて、内外装にかなり費やしてきましたが、走行の感想に入ります。

正直言って、車のレビューは大半が内外装で占めるものだと思うので、ご容赦ください。モータージャーナリストなら、走行フィーリングだけでこの記事と同じ分量くらい余裕で書きそうですが、私のような素人には無理です。

余計な演出をしない静かなモーター音

これまで色々とクルマに乗ってきて、「トヨタや日産の電気モーターは割と演出しがち」と個人的に感じています。

ハイブリットカーが普及した昨今、クルマで電気モーターの音を聞くことはもう珍しいことではありません。

電気モーターとガソリンエンジンを組み合わせて走るハイブリットカーは、1997年にトヨタ・プリウスが世界で最初に量産販売しました。ここで初めてクルマからモーターの音を聞くようになりました。

ハイブリット仕様の車種が増えたことで、2010年代半ば辺りから日常的になったように記憶しています。

「クルマから電車みたいな音がする」

電気モーターをクルマの走行用に使うようになって、25年。

私は1998年生まれですので、実は同級生です。笑

私と同じ世代は、EVと共に成長してきた世代とも言えるかもしれません。

電気モーターを走行に使うハイブリットカーは、トヨタ・日産・ホンダなどの日本車陣営が主だって普及させてきました。魅力を伝えるのに音は非常に有効的です。独特なモーター音は、自分達が造った新しいクルマを音でも演出しようという目論見も大いにあったと私は思います。私は特にトヨタと日産にその部分の印象を強く感じています。

しかし、もう演出する時代は終わったと思います。

2009年に三菱・i-MiEV、2010年に日産リーフが発売され、日本メーカーは世界に先駆けて電気自動車を量産販売開始しましたが、その後に電気自動車専門のテスラが猛追し数年前にシェアを抜き去りました。

他の海外メーカーも続々と電気自動車を出しているなかで、なぜか日本メーカーはこの二車(二社)しか造らない(超小型EVは除く)という状況が続きました。最近ようやく舵を切り出したようで、先駆者だったのに後追いになっている現状が残念です。

電気モーターの音が出る輸入車も増えてきました。

そこで私が気になったのが、音の静けさです。

完全電気自動車の日産リーフ、半電気自動車(ハイブリット)のトヨタ・プリウス&アクア、日産ノートe-Power等は、「ギュイ〜ン」とか「キーン」という音が盛大です。今までガソリン車を乗ってきた人に、「電気モーターの音」って違うなと聴覚から刺激していく感じです。ガソリン車より静かにはなりましたが、電車みたいな高音をずっと聞かされるのは私にとっては不快です。

しかし、テスラをはじめとした海外勢の電気自動車は音で演出していないのです。

これが凄く私にとっては衝撃的でした。

もちろん、リーフとかで聞いた音は若干はしますが、不快に思わないレベルでかなり抑えられています。

車体の遮音性の違いもあるかもしれませんが、私はそれ以上に電気モータの制御部分の違いかな?と思います。

さまざまな機械音に囲まれた環境で育った既存の自動車メーカーと、コンピューター・ITの静かな環境から現れたテスラとは思想が大きく異なるのでしょう。

今回乗ったbZ4Xは、テスラと変わらないくらい静かでした。

今までのあの演出的な音がすると思っていましたので、良い意味でトヨタには裏切られました。

ぜひ、トヨタさん、この方向で行って下さい。

見た目を裏切る電気の加速力

先ほどから比較対象としているトヨタ・ハリアー(ガソリンモデル)は、発進時の加速度はあまり高くありません。※カーシェアで借りた車がガソリンモデルということもありますが、電気とガソリンエンジンの違い(トヨタの)をハッキリと感じるのにはちょうど良いでしょう。

車重と車両形状的に出だしは鈍く、徐々に速度が上がるにつれて加速の粘りが出てくる感じです。見た目と走行フィーリングが一致しているので、ハリアーは個人的には運転しやすい良くできた車だと思います。

しかし、ハリアーと同じミドルSUVのbZ4Xですが、その見た目を裏切る加速力があります。

電気モーターは発進からフルの力を発揮できます。

フットワークが重そうな見た目ではありますが、何も引っかかる感覚なく目的の速度まですぐに到達します。このサイズのガソリン車はだいたい排気量2.0Lか1.5Lのターボとかですが、5.0Lくらいの大排気量に交換したような加速感です。

ガソリン車時代には1,000万円を超える高級車にしか搭載されなかった大排気量クラスの加速力。

電気自動車なら数百万円ですぐ手に入ってしまいます。

bZ4Xより小さくお手頃な価格帯のリーフでも同様の体験はできますが、大きなbZ4Xで感じるものはそれ以上です。

合流車線が短い所や車線変更をすぐに済ませたい時などに、加速が早いとすごく便利です。

低重心で快適なコーナリング

電気自動車は床下(シャーシ)にバッテリーを敷き詰めた構造をしていますので、低重心です。

低重心はコーナリング(カーブ)で力を発揮します。

ガソリンエンジンの同サイズのクルマでは考えられないくらい、頭が振られずに気持ちよく曲がってくれます。

ただ、後述しますが、後ろがもうちょっと落ち着いてくれると良かった...。

後ろがちょっとバタつく感じ(FFタイプ)

クルマは俗に「足」と言われたりします。クルマを保有していることを「足がある」と表現したりするのをあなたは聞いたことがあるでしょうか?

今回私が乗ったbZ4X(FF:前輪駆動)は、人間の足で例えるなら、大きめの靴を履いたときのような感じです。

足にフィットしていない大きめの靴を買った時に、かかとが「パコッパコッ」と振れてしまいますよね。あの感じです。

後方がちょっと落ち着かないという印象を私は受けました。

私は同等サイズのミドルSUVでは、トヨタ・ハリアー(ひとつ前の60型と最新型)やマツダ・CX-5(最新型)を運転したことがありますが、もう少し安定していました。

ハリアーもCX-5も、今回乗ったbZ4Xと同じFFタイプをベースとした設計になっており、私はどちらもFFで運転を経験しています。FFは前輪に操舵と回転力伝達をさせ、後輪はそれに流されて回転するという構造で、車体前方が重くなりますが、それでも両車は前後のバランス差は気になりませんでした。

bZ4Xも上位グレードに4WD(四輪駆動)がありますが、ベースが安定してこそ四駆が活きてくるものだと私は思います。

普通の街中走行で「四駆でないと嫌かも」と思ってしまうのは残念です。

今回借りている途中、私の他に二人に同乗してもらいましたが、「FFで後部座席は座りたくない/座って欲しくない」と思ってしまうフィーリングでした。同乗者も「言われてみれば、助手席の方が後ろより乗り心地が良いかも?」と言っていました。

カメラ搭載で視界はバツグン

最近の日本車ではだいぶ普及してきましたが、bZ4Xでは標準装備で、車両周囲を映像で見ることもできます。

目視では分かりづらい箇所もカメラが補ってくれますので、安心感があります。

今いる自車の位置も、上から撮影しているような合成映像で客観的に掴むことができます。トヨタでは「パノラミックビューモニター」という名称の機能です。

上の画像を見ると少し左寄りですね。距離が空いていますが、普段はこんなに空けませんのでご容赦を。

駐車もラクです。上から客観的に自車の位置を見られるというのは、本当にありがたい技術です。

大きめのクルマでも安心して運転できます。

bZ4Xではタイヤの位置も表示されますので、車止めに後輪を当てたくない場合にも活用できます。

このクルマ、完全に自分のモノにはできません(日本では)

bZ4Xは日本国内ではリース専用販売です。クルマのサブスクリプション"KINTO"でのみ販売されています。

保険や車検など込みで月々"均等"な支払いで乗れます。

月々支払いで乗れるという形態は残価設定型ローンなどと似ていますが、KINTOはあくまでもリースです。一定期間経過すれば返却しなければなりません。自分のモノにすることは不可能です。

bZ4Xはトヨタとスバルの共同開発のクルマですが、スバルが販売している顔以外ほぼ同じ「ソルテラ」という姉妹車もあります。(内外装に違いは少ないですが、走りは少しスバルっぽい味付けになっているそうです。)

ソルテラについては、他のクルマ同様に"購入"となります。

完全に自分のモノにできます。価格は594万円から

所有をしたいならスバルで、コミコミで月々シンプルに乗りたいならトヨタですね。

ちなみに、bZ4Xをリース限定にしているのは日本だけです。

海外では通常の販売を行っています。

まとめ

個人的に今回のbZ4Xは、マイナス部分が印象として結構大きく残りました。

特にベースグレードでの後方の振動の落ち着きのなさが、かなり足を引っ張りました。

私の価値観として、走行の安定感がクルマの評価の多くを占めると改めて気づかされました。もしかしたら身体が華奢なことで、平均的な感覚よりも神経質なのかもしれません。シツコイと感じられた方、すみません。

内外装は「良くも悪くもトヨタらしいかな」と思いました。

老若男女だれもがGood評価を出せるような無難に仕上げている部分が多いなと思いました。テスラみたいにシンプル・ミニマルに尖らせず、誰もが使いやすい裾野の広いクルマになったという印象です。

パノラミックビューモニターや自動駐車など、誰でも気持ちよく運転できる安心感のあるクルマだと思います。

正直、テスラみたいな衝撃はありませんが...

"カイゼン"の積み重ねのトヨタ車の記念すべきEVシリーズ第一弾として、面白い体験をさせて頂きました。

ありがとうございました。